Spectrophotomètre

Les valeurs spectrales

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre sur la lumière + l'oeil = la couleur,

L’œil recueille des informations sur des fréquences électromagnétiques, et la traduction de ces radiations par le cerveau est la sensation de couleur.

Etudions de plus près le spectre visible.

Couleur Monochromatique

On qualifie de monochromatique (du grec mono-, un seul et chromos, couleur) une lumière dont la couleur n'est formée que d'une fréquence ou, d'une bande très étroite de fréquence au niveau de son spectre.

Une source monochromatique émet un rayonnement électromagnétique à une longueur d'onde précise. Par exemple, le rayonnement laser ne comporte qu'une seule composante (une seule longueur d'onde), il a donc une émission lumineuse monochromatique.

Le spectre visible ne permet qu'un certain nombre de couleurs monochromatiques

Couleur Polychromatique

Pourquoi la couleur rose n’apparaît-elle pas dans le spectre de la lumière visible ?

Parce qu’une couleur est par définition associée à une longueur d’onde de rayonnement électromagnétique (ou une plage très restreinte).

Le rose n’est pas associé à une longueur d’onde, ce n’est donc pas une couleur. (Tout comme le marron, le noir, le blanc). Il est associé à plusieurs longueurs d’ondes (il a une plage spectrale large).

Si nous percevons bien “du rose” c’est parce que nos yeux sont dotés de trois types de récepteurs sensibles au bleu, au rouge et au vert.

Avec un mélange correct (dans de certaines proportions) de composantes spectrales, vous stimulez simultanément les trois types de récepteurs, et notre cerveau effectue une synthèse additive de ces trois stimuli simultanés. Cela résulte en une sensation “bien définie” qui est celle du rose !

Tout comme le blanc qui est la somme des longueurs d'ondes du spectre visible.

Le spectrophotomètre

Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur les spectrophotomètres, l'échantillon mesuré renvoie vers le spectrophotomètre les ondes qu'il n'a pas absorbé.

Le système de prisme va décomposer ces ondes pour les rediriger vers un capteur photosensible.

Le signal reçu, une fois amplifié, permettra d'afficher la courbe de reflectance (courbe spectrale) corespondant à la "couleur" mesurée.

Résultat de la mesure d'un échantillon "Rose" et d'un échantillon "Blanc"

Résultat de la mesure d'un échantillon "Rose" et d'un échantillon "Blanc"

La couleur est enregistrée sous forme de fichier contenant les valeurs de la courbe spectrale.

Les valeurs XYZ et Lab ont été calculé par un algorithme qui converti la courbe spectrale en une couleur resentie par l'oeil humain.

Pour en savoir plus consultez l'article Wikipédia : Lumière polychromatique

Les instruments de mesure

Chacun de ces instruments de mesure ont un rôle bien précis, afin de les différencier, nous allons vous en faire une brève description.

| Spectrophotomètre | Colorimètre |

| Spectrodensitomètre | Densitomètre |

| Spectrophotomètre automatique | Spectrophotomètre à sphère |

Le spectrophotomètre de type XRite I1 Pro et Konica Minolta Myro

| XRite I1 Pro | Konica Minolta Myiro |

|

|

Fonctions :

- Mesure de mire pour calibrer et caractériser des imprimantes

- Mesure ponctuelle d'échantillons couleur plat et opaques (mesure spectrale)

- Mesure illuminants (mesure spectrale)

- Calibration d'écran et de vidéo projecteur

- Mesure de densité

- Recherche de teinte

- Comparer des couleurs (Delta E)

- etc...

Ces spectrophotomètres n'ont pas d'écran et nécessitent d'être connectés à un ordinateur équipé d'un logiciel (Coraye par exemple).

Le spectrophotomètre en lui même n'est qu'un appareil de mesure et les fonctions sont dépendantes du logiciel qui le pilote.

Pour en savoir plus, sur les différents spectrophotomètres et leur fonctionnement

Fonctionnement d'un spectrophotomètre

Les spectrodensitomètres de type XRite eXact

Cet instruments est généralement utilisé dans les ateliers d'impression offset, flexographie, héliogravure, etc...

Il permet de :

- Mesurer des densités, des engraissements.

- Mesurer des échantillons de couleurs

- Effectuer des recherches de teintes

- Verifier la blancheur d'un papier

- Comparer des couleurs, des densités

- etc...

C'est un spectrophotomètre autonome avec un écran et un logiciel embarqué.

Ce spectrophotomètre peut aussi être connecté à un logiciel pour étendre ses possibilités.

Les spectrophotomètres automatiques

Ces spectrophotomètres sont généralement utilisés pour calibrer les imprimantes.

Ils nécessitent un logiciel pour les piloter.

Spectrophotomètre à sphère

Ces spectrophotomètres permettent de mesurer des matières compliquées tel que la tolerie des voitures, des tissus ou des matières réfléchissantes.

Il permet de dissocier la relexion spéculaire (surface brillante) et la reflexion diffuse (surface rugueuse)

C'est un spectrophotomètre autonome avec un écran et un logiciel embarqué.

Ce spectrophotomètre peut aussi être connecté à un logiciel pour étendre ses possibilités.

Colorimètre ou sonde de calibration

Ce colorimètre permet de calibrer les écrans et les vidéo projecteurs uniquement.

Densitomètre

Les densitomètres sont des instruments d'atelier qui mesurent uniquement des densités, autrement dire, l'opacité d'une encre ou d'un support.

Il ne permet pas d'obtenir une valeur de couleur comme le font les spectrophotomètres ou les spectrodensitomètres.

Les densitomètres ont été remplacé par les constructeurs par des spectrodensitomètres.

Pour en savoir plus, reportez vous au chapitre : Afficher la densité

Les modes M0, M1, M2, M3

Effet fluorescent des azurants optiques

Les azurants optiques (ou OBA pour Optical Brightening Agent) sont des composants ajoutés au support d’impression pour les faire apparaître “plus blanc que blanc”. Le principe est assez similaire à celui des adjuvants bleuissants dans les lessives. Les OBA captent les ultras violets (UV), ces ondes électromagnétiques invisibles pour l’œil humain, car de longueurs d’onde inférieures à 400 nanomètres (nm), et les transforment en ondes électromagnétiques à peine visibles par notre œil (de longueurs d’onde situées entre 400 et 450 nm). C’est le principe de la fluorescence. Ces OBA renforcent ainsi la brillance du papier, même et surtout, quand il n’est pas couché.

Les azurants optiques ont aussi pour conséquence de modifier la perception des couleurs imprimées sur les supports qui en contiennent. Et comme ces agents réagissent aux UV, les couleurs imprimées ne seront pas vues à l’identique observées, sous des lumières contenant des UV ou n’en contenant pas, et cela même si les deux sources lumineuses présentent la même température de blanc. Ce phénomène est renforcé par le fait que les composants des pigments colorés utilisés en offset ou en impression numérique peuvent aussi être sujets au phénomène de fluorescence.

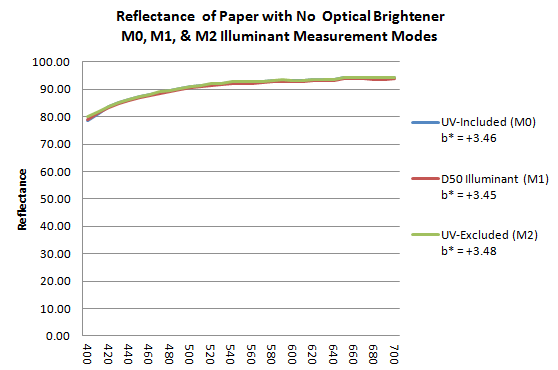

L’image ci-dessous montre les trois courbes spectrales confondues M0, M1 et M2 de la couleur mesurée d’un support dénué d’azurant optique.

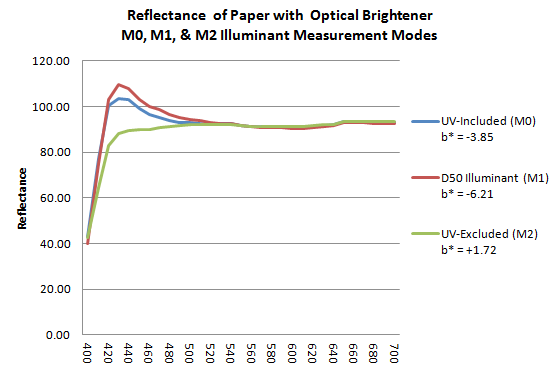

L’image suivante montre les trois courbes spectrale distinctes M0, M1 et M2, de la couleur mesurée d’un support contenant des azurants optiques.

- la courbe spectrale M0, en bleu est celle d’une mesure selon un illuminant contenant des UV non normalisés ;

- la courbe M1 en rouge celle d’une mesure selon un illuminant D50 contenant des UV sous contrôle ;

- la courbe M2 en vert exclut les effets fluorescents des UV.

L’ISO 3664 (qui fixe les conditions d’examen visuel pour les arts graphiques et la photographie) a, dans sa révision de 2009 (ISO 3664:2009), renforcé la teneur en UV des illuminant utilisés et ciblé très précisément les tolérances la concernant. Les tubes néon de lumière standard D50, livrés aujourd’hui sur le marché (qui équipent par exemple les pupitres lumineux en sortie de presse) contiennent donc suffisamment d’UV pour exciter les OBA possiblement contenus dans les supports d’impression. Du point de vue de la fluorescence, l’apparence en sortie de presse des couleurs imprimées sur ce type de support est donc désormais plus proche de ce qu’elle sera en lumière du jour naturelle. (Le soleil émet naturellement des UV, les fournisseurs de crèmes solaires le savent bien !)

Une série de standard de condition de mesure de la couleur

L’ISO 13655:2009, consacrée aux mesures spectrales et aux calculs colorimétriques relatifs aux images dans les arts graphiques, a donc défini quatre conditions standard de mesure de la couleur dites M. Elles courent de M0 à M3, sachant que la condition M1 se décline selon deux méthodes de mesures.

M0 est la condition standard utilisée par le plus grand nombre d’instruments de mesure à l’heure actuelle. Cette condition est prévue pour être et rester compatible avec ces instruments existants et, à ce titre, est peu précise à la fois dans sa définition des conditions de mesure et dans la teneur en UV de l’illuminant utilisé. Les nombreux instruments de mesure de la couleur qui font appel à un illuminant proche du standard CIE A (lampe à incandescence de 2856 ± 100 K) ciblent donc le mode M0 (ou vice-versa).

M0 permet ainsi de mesurer des chartes de couleurs de façon “traditionnelle” sans tenir compte de l’action des OBA ou de la fluorescence des encres ou des pigments utilisés. C’est le mode qui doit être utilisé pour toute mesure de conformité avec l’ISO 12647-2:2004.

Dans la mesure ou M0 ne définit pas la teneur en UV de l’illuminant utilisé, deux instruments compatibles M0 peuvent cependant lire des valeurs différentes sur un même patch de couleur.

Ce sont ces sources d’imprécision dans les mesures que les autres modes “M” visent à compenser.

Le standard M1 vise à s’assurer que les conditions de mesure de la couleur (en terme d’illuminant) correspondent aux conditions d’examen visuel en vigueur (définies par l’ISO 3664:2009). L’illuminant D50 retenu par l’ISO 3664:2009 possède une composante UV qui va exciter les éventuels OBA du support ainsi que la fluorescence des encres et toner. La couleur résultante est ainsi la combinaison du spectre de la réflexion (réflectance, indépendante des UV) et de celui de la fluorescence (provoquée par les UV). C’est cette couleur combinée qu’il s’agit de mesurer.

M1 méthode 1. La méthode la plus simple (en théorie) consiste à équiper l’instrument de mesure d’une source lumineuse D50, ciblant les tolérances de l’ISO 3664:2009. En pratique, cette méthode est difficile à mettre en œuvre du fait principalement de la miniaturisation nécessaire de la source lumineuse. On ne peut pas équiper un spectrophotomètre mobile d’un tube néon comme on en équipe une cabine lumineuse !

M1 méthode 2. Pour pallier aux difficultés de mise en oeuvre de la méthode 1, l’ISO 13655:2009 propose une seconde méthode qui vise à différentier l’effet de fluorescence des OBA présents dans le support, de l’effet de réflectance. Pour cela le support est successivement éclairé par une source d’énergie ne contenant que des UV, puis par une source lumineuse n’en contenant pas. On peut ainsi se servir de ces valeurs pour extrapoler assez précisément la couleur de l’objet mesuré comme s’il était illuminé selon les prescriptions de l’ISO 3664:2009. Cette seconde méthode présente l’inconvénient de ne pas prendre en compte la fluorescence due aux pigments des encres ou des toners. Et sa mise en œuvre est elle-même compliquée par le fait qu’il est difficile de construire des sources d’énergie UV qui n’émettent aucune onde relevant du spectre visible.

Le standard M2 est le mode dit “UV-Cut”. Il est prévu pour mesurer la couleur émise en environnement dénué d’UV ou pour échanger des informations colorimétriques en excluant l’action des facteurs de fluorescence. Hormis quelques applications très restrictives (comme prévoir le rendu des couleurs dans un musée par exemple), ce mode n’a guère d’utilité en salle de presse. Les spectrophotomètres compatibles M2 sont tout simplement équipés d’un filtre anti UV pour effectuer leurs mesures.

Enfin, le standard M3 est un mode adapté pour prévoir la couleur impriméee encre sèche. En offset, les encres une fois séchées présentent une brillance atténuée vis-à-vis de l’encre humide. Les spectrophotomètres compatibles M3 sont équipés de filtres polarisants qui suppriment à la fois les effets fluorescents et les effets de brillance des encres humide.

Assurément de tous ces modes, le plus prometteur, et qui d’ailleurs a été retenu par l’ISO 12647-2:3013, est le mode M1. Pour autant, sans même parler du renouvellement nécessaire du parc machine existant, son exploitation ne relève pas d’un simple claquement de doigts. Une phase de tests, d’évaluation et de définition des protocoles opérationnels est donc en cours et prendra encore un temps certain. Cela explique aussi que l’ISO 12647-2:2013 ne soit pas encore utilisée en production standardisée.